|

Philippe Ariès - Geschichte des Todes

Teil 3

Durch die Angst vor dem Tode entwickelten sich zwei vorherrschende Reaktionen. Mystiker wie Suso oder Prediger wie der Heilige Vincent Ferrier fühlten sich dazu getrieben, sich in der Kontemplation der Verwesung und der physischen Vernichtung zu verlieren. Sie versetzten sich in eine spirituelle Verfassung, die ihnen am geeignetsten erschien, um den Lockungen des Lebens zu widerstehen. Die anderen, Dichter wie z. B. Petrarca, zogen aus dem bedrohlichen Tod den Schluss, dass das Leben besungen und geliebt werden muss. Durch diese sich verbreitenden Auffassungen verschwand das Makabre aus der Kunst wieder. Die Humanisten des 15. Jahrhunderts ersetzten die makabren Zeichen durch eine Art innerer Präsenz des Todes: sie fühlten sich jederzeit im Begriff zu sterben und damit dem Tode nahe.

Und auch die Christen reagierten auf diese Entwicklung. Sie erkannten ihre eigene Sterblichkeit und verloren darüber ihren Glauben an das ewige Leben. Viel wichtiger als die Ewigkeit wurde nun das jetzige Dasein. Starb jemand, musste er sich von seinen geliebten Angehörigen wie auch von seinem Besitz lösen, während beide Neigungen als Abwendung gegen Gott verstanden wurden und damit sündhaft waren. Das führte darauf hinaus, dass der Besitz wichtig wurde, so dass auch in der Kunst ähnliche Motive aufkamen. Bei Hieronymus Bosch findet man den Teufel, der dem Sterbenden einen riesigen Sack mit Talern reicht, damit dieser nicht ohne seinen Besitz hinübergeht und sich damit für die Hölle bereit macht, oder doch zumindest für das Fegefeuer.

Ariès sagt klipp und klar, dass die Menschen nie wieder eine solche Liebe zum Leben an den Tag legten wie gegen Ende des Mittelalters.

- Die Liebe zum Leben hat sich durch eine leidenschaftliche Anklammerung an die Dinge dieser Welt zum Ausdruck gebracht – eine Anklammerung, die der Vernichtung im Tode widerstand und die Auffassung der Welt und der Natur verändert hat.

Daraus erwuchs eine neue Kunstrichtung, die nach und nach aus dem Symbol ins Realistische fand. Hierbei handelt es sich um das Stillleben, darauf in liebevoller Detailarbeit das abzubilden, was Ding, was Besitz, was ohne Leben ist, sich nicht regt. So kunstvoll uns die Gemälde der z. B. größten Meister in dieser Richtung, der alten Holländer, heute erscheinen, so sehr drückten sie früher den reinen Materialismus aus. Goldbecher, Kristall, glänzende Früchte, die fünf Sinne und das schillernde Federkleid toter Vögel, alles Zeichen der satten Erstarrung einer Bewunderung, der Lebensfreude, der weltlichen Versuchungen. All das waren Gegenstände als Sinnbild für den angesammelten Reichtum, den der Mensch nicht mehr loslassen bzw. beim Sterben hinter sich lassen wollte und darum umso intensiver verehrte, während sich dieser Wandel immer gewaltiger vollzog, bis in der heutigen Industriegesellschaft das Ding keine Seele mehr besitzt, kein Mensch mehr mit „ganzer Seele“ daran hängt. Die Dinge sind nur noch Produktionsmittel, Objekte des Konsums.

Das erste Stillleben seit der Antike, das „unabhängig und ohne jeden symbolischen religiösen Charakter“ ist, wäre die Tür eines Arzneischranks, schreibt Ariès. Ich weiß nicht genau, ob er das Fresko von Taddeo Gaddi meint, denn er nennt keinen Namen. Das wäre dann dieses hier:

Nische mit Paterne, Pyxis und Ampullen, 1328-30, Fresko

Barbaris war (laut Wikipedia) wiederum der Erste, der ein Stillleben zum alleinigen Motiv erhob und so ein neues Genre begründete (der wird bei Ariès allerdings nicht erwähnt). Hier wird der Trompe-l’œil Effekt, der auch bei Gaddi schon vorhanden ist, wenn auch sehr naiv, viel sichtbarer.

Jacopo de Barbaris „Stillleben mit Rebhuhn und Eisenhandschuhen“/1504

Die Trauer um die Toten

Ariès umreißt auch die damaligen Reaktionen der Lebenden, die um die Toten trauern. Im frühen Mittelalter starb der Zurückgebliebene sozusagen vor Schmerz. Die Trauer war dabei fast schon übertriebene Klage bishin zur männlichen Ohnmacht (siehe Rolandlied oder Tafelrunde) und wochenlangem und öffentlich geduldetem Rückzug vor der Welt.

Im Hochmittelalter war es nicht mehr üblich, die Selbstkontrolle beim Beweinen der Toten zu verlieren. Während höchstens in Spanien die traditionelle Äußerung ungezähmter Trauer fortbestand (14. und 15 Jahrhundert), hat sie sich in der Regel wieder normalisiert. Stattdessen gab es das Ritual, berufliche Klageweiber heranzuholen, um den Schein der tiefen Trauer weiterhin zu wahren, mit wenigen Ausnahmen:

- Desgleichen verlange ich,

- Dass, mich zu beweinen, keine Klageweiber bestellt werden.

- Die Tränen meiner Chimena genügen mir,

- Ohne zusätzlich erkaufte.

(zitiert aus dem Romancero del Cid)

Jene Geliebte und Gattin reagiert darauf recht kühl, fällt aber, wie es sich gehört, gegen Ende ihrer langen Tiraden in Ohnmacht.

Die sozialen Konventionen tendierten immer mehr zu Würde und Selbstkontrolle, sowohl am Grab als auch gegenüber der Sterbenden. Die Klage über den Tod galt bald als ebenso sündig wie das Betrauern materieller Güter, weil beides, geliebter Mensch und Ding, trotz allem vergänglich waren. Hierbei legte man eine Haltung an den Tag, die sich mit der Vorstellung tröstete, dass die Seele unsterblich war und der Leib wiederauferstehen würde.

Die sich allmählich entwickelnde Angst vor der ewigen Verdammnis wirkte sich (erste Hinweise darauf sind im 8. Jahrhundert verzeichnet) so verheerend aus, dass dem Grauen Abhilfe geschafft werden musste. Die Menschen sollten nun daran glauben, dass der Tod nicht sofort in Himmel oder Hölle führte und dass Gebete der Zurückgebliebenen dem sündigen Toten helfen konnten, dass sogar, obwohl das Leben nicht im kirchlich rechten Sinne geführt, trotzdem die Aussicht auf das Paradies bestand. Um diese Möglichkeit allerdings zu gewährleisten, bedurfte es eines neuen Zwischenraums zwischen Himmel und Hölle, das Fegefeuer. Hier harrten die Seelen aus, dämmerten vor sich hin oder waren ruhelos irrende Schatten, und die Gebete der Gläubigen sollten die göttliche Barmherzigkeit bewegen, die Himmelspforten doch noch zu öffnen, damit der Sünder dem ewigen Tod durch seine Buße entrinnen konnte. Das Feuer wurde dabei nicht als Tortur verstanden, sondern eher als Reinigung.

- "Man konnte die Fürbitte der Lebenden für die Toten nur gutheißen und ihr vertrauen, wenn die Verstorbenen nicht unverzüglich den Höllenqualen augesetzt wurden. Also räumte man ein – und Gregor der Große scheint bei der Entwicklung dieses Gedankens maßgeblich beteiligt gewesen zu sein -, dass die non valde mali, die nicht ganz Bösen, und die non valde boni, die nicht vollkommen Guten, nach dem Tode einem Feuer überantwortet würden, das nicht das der ewigen Marter, sondern das der purgatio war: daher die Vorstellung und das Wort purgatorium."

Auch erschienen die Toten des Purgatoriums häufig in den Träumen der Lebenden, so Ariès, um ihnen Messen und Gebete abzuverlangen.

Die Vorstellung eines Zwischenreiches hat sich in der Praxis der lateinischen Christenheit durchgesetzt – ohne dass es ihr jedoch vor dem 17. Jahrhundert gelungen wäre, das Bild des Jenseits zu stützen.

- Dieser Wandel muss von einem ursprünglichen Glauben an eine glückselige Zeit des Harrens vor dem Eingang ins Paradies am Tage des Jüngsten Gerichts begünstigt worden sein …

Die Fürbitte für die Toten verkam ihrerseits zu einem Geschäft an Bittstellern, die sich dadurch ihr eigenes geistiges Heil sichern wollten. Unter den Kirchen und Klöstern gab es seit dem 8. Jahrhundert einen regen Austausch von Totenregistern, die dann vorgelesen wurden. Die Äbte überboten sich gegenseitig und verpflichteten sich zu Messen, in denen die Namen der Toten nur so heruntergeleiert wurden. Ein regelrechter Totenkult machte sich breit, und der Tod wurde klerikalisiert.

Auch spannend finde ich, dass damals die Trauerkleidung nicht schwarz war. Man kennt das weiße Leichentuch, in das der Tote gehüllt wurde, manch einer schaffte es sogar, im goldbestickten Tuch begraben zu werden. Auch zu der Beerdigung brachte man, wie wir heute Blumen, Stoffe und Kerzen mit und kleidete sich in seine prächtigsten Gewänder in allen Farben, die zu Ehren der Toten angelegt wurden. Nur in Spanien trug man Schwarz und bald folgten erste Trauerkleidungen in dieser Farbe in England und Frankreich, wobei man sich hin und wieder (z. B. 1400) entschuldigte, ein so einfaches Gewand angelegt zu haben.

Im 16. Jahrhundert war die Trauerfarbe Schwarz sehr verbreitet, galt jedoch nicht verbindlich für Könige oder Würdenträger der Kirche.

Sie hatte zwei Bedeutungen, bezeichnete das düstere Wesen des Todes (wie es sich auch bei der makabren Ikonographie durchgesetzt hatte) und die ältere Ritualisierung der Trauer. Die schwarze Trauerkleidung bringt die Trauer zum Ausdruck und entbindet dabei von persönlicheren und dramatischen Gebärdesprachen, wie z. B. einer übertriebenen Klage.

Im Umkreis der Toten bleibt also kein Raum mehr für die großen und langwierigen Wehklagen. Die Hauptrollen fallen künftig, wie bereits oben erwähnt, den Priestern zu, z. B. Bettelmönchen oder Bruderschaften – d. h. „den neuen Todesspezialisten.“

-

- Von seinem letzten Seufzer an gehört der Tote weder seinen Standesgenossen oder Gefährten noch seiner Familie, sondern der Kirche.

An einen Brief von Saluti, der seinen Sohn verliert, zeigt Ariès schön auf, dass Trauer verpönt war, er wird von seinem Freund gemahnt, sich in seiner Trauer nicht so gehen zu lassen und sich stattdessen dem göttlichen Willen zu fügen. Salutati erklärt daraufhin, dass selbst wenn die Seele unsterblich ist und der Leib wieder aufersteht, "diese harmonische Mischung, die Pietro zu seinem Sohn macht, für immer zerstört ist".

Da die Vorstellung an den Tod schon unerträglich war, so wurde es nach und nach auch der Anblick der Toten, dessen Angesicht man zu verhüllen begann, sofort in ein Leichentuch einnähte, außer in den mediterranen Ländern, wo das Gesicht des Toten weiter unverhüllt blieb. Weiterhin bettete man den Toten in einen Holzschrein oder Sarg, während er zuvor in einer Art Sarkophag lag und aufgebart wurde, damit die Menschen Abschied nehmen konnten.

Diese Verhüllung des Toten war keine Sehnsucht nach Anonymität. Es wurden sogar Holz- und Wachsfiguren auf dem Sarg mitgeführt und zur Schau gestellt. Diese Statuen des Toten nannten sich représentation, und durch sie entstand eine neue Tradition, das Abnehmen der Totenmaske, da die Bildhauer für diese Statuen versuchten, die genaueste Ähnlichkeit von dem Verstorbenen zu erzielen, die sie dank der Masken erhielten. Die Statuen wurden bald zu einfachen Totenmasken. (15. Jahrhundert)

Zur damaligen Zeit handhabte man diesen Brauch hauptsächlich bei Reichen und insbesondere Heiligen, deren Maske aus Wachs bestand, wobei man auf die Illusion der Unverweslichkeit solcher beinahe wie lebendig erscheinenden Statuen hoffte. Die Särge der normal sterblichen Bevölkerung schmückten eher keine Statuen.

- Die Weigerung, den Leichnam zu betrachten, war nicht Ablehnung der physischen Individualität, sondern Ausdruck des Widerstrebens angesichts des fleischlichen Todes des Leibes – ein sonderlicher Abscheu in der Hochblüte einer makabren Epoche, die sich an Bildern körperlicher Verwesung nicht genug tun konnte! Ein Beweis dafür, dass die Kunst zuweilen zeigen darf, was der Mensch in der Realität nicht wahrzunehmen bereit ist.

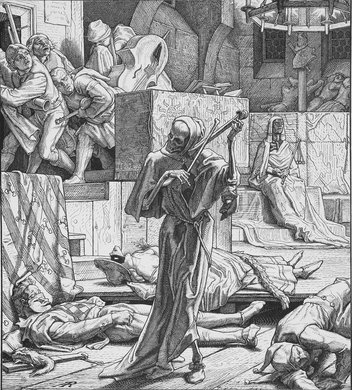

Hier ist noch einmal eine Version der makabren Kunstepoche. Zum Beispiel, der Totentanz:

Michael Wolgemut 1493 " Tanz der Gerippe".

Alfred Rethel (1851): "Der Tod als Erwürger. Erstes Auftreten der Cholera auf einem Maskenball in Paris 1831".

Das ist übrigens auch eine Version des Totentanzes, die gelungen ist, wie ich finde.

Sie stammt von dem deutschen Maler Max Slevogt (1896)

Und zum Abschluss eine Reihe von Lovis Corinth, der den Tod und Totentanz mehrfach in Radierungen und Zeichnungen festhielt:

(Ausführlicher natürlich an dieser Stelle!)

Nicht nur der Tote wurde in der Betrachtung unangenehm, sondern bald weckte auch der Sarg Abscheu – er musste seinerseits verhüllt und unkenntlich gemacht werden. Während des Geleits wurde er – wie früher der Leichnam selbst – mit einem Tuch verhüllt, dem pallium oder poêle (Bahrtuch). Das Antlitz des Verstorbenen wurde unter einem Leichentuch verborgen, das Leichtuch im Sarg und der Sarg unter einem Katafalk (13. und 14. Jahrhundert).

Die Beerdigung wurde also eine Sache der Kirche. Die Menschen hofften, sich durch Stiftungen abzusichern, dass ihnen, wie in ihren Testamenten festgelegt, Messen gelesen wurden. Auch gingen mit diesen Hoffnungen und Stiftungen Spenden und Schenkungen an Klöster, an Krankenhäuser, Arme und Kinder. Und auch daraus wurde ein Geschäft.

- Vom 13. bzw. 14. Jahrhundert an – und bis ins 18. – waren die Testatare von der Angst besessen, dass der Klerus, die Kirchenvorsteher und die Empfänger ihrer Schenkungen sich ihrer Verpflichtungen nicht peinlich genau entledigen würden. Deshalb machten sie die Vertragsbedingungen, die Stiftungen, die sie ausgesetzt hatten, und die genaue Aufstellung der ihnen dafür zukommenden Messen, Gottesdienste und Gebete durch Anschlag in der Kirche öffentlich bekannt.

Man verlangte also dazu noch Schilder, die für jeden sichtbar an den gestifteten Orten und Kapellen angebracht wurden. 1000 Messen pro Tag waren keine Seltenheit, die per Testament gefordert wurden, und da noch eine Vorstellung von der Ewigkeit vorhanden war, ging man davon aus, dass täglich bis in alle Zeit für die Verstorbenen Messen gelesen wurden.

Andererseits hatte diese neue Großzügigkeit, wie schon angedeutet, auch ihren Vorteil und kam besonders den Hilfsbedürftigen zugute:

- In diesen Stiftungen vergegenständlichte sich (…) ein beträchtliches Kapital, das aus dem ökonomischen Kreislauf abgezogen und für das Heil der Seelen aufgewendet wurde, zu Verewigung des Andenkens ebenso wie für Mildtätigkeit und Beistand. Sie sicherten, mehr schlecht als recht, eine Art Sozialhilfe, die heute vollständig an den Staat übergegangen ist.

Diese Tradition und Praxis bleibt vom 12. Jahrhundert bis in das 18. nahezu konstant. Im 12. Jahrhundert war die verschwenderische Freigiebigkeit der Stifter allerdings wesentlich größer, im 17. Jahrhundert wird bereits vernünftiger gehandelt und eher an die Erben gedacht.

Nun zu den Bruderschaften. Diese entstanden ebenfalls durch die Veränderungen im Umgang mit dem Tod, der von da an in der Kirche zelebriert wurde. Die Bruderschaften des 14. bis 18. Jahrhunderts unterschieden sich von den Dritten Orden oder den Klostervereinigungen, unterschieden sich auch von den Zunft-Bruderschaften und den Verwaltungsbürokratien.

Die Bruderschaft widmete sich den Werken der Barmherzigkeit nach dem Matthäus-Evangelium. Sie sind Gesellschaften, die auf dem freiwilligen Zusammenschluss von Laien beruhen.

- Die Werke der Barmherzigkeit waren, nach dem Wortlaut des Matthäus-Evangeliums, sechs an der Zahl. Sie werden nun aber in den bildlichen Darstellungen der Bruderschaften vom Ende des Mittelalters um ein siebentes erweitert, das den Menschen sehr am Herzen liegen musste, wenn es denn schon Eingang in den Heiligen Text fand: mortuus sepellitur. Die Toten zu bestatten – das hat den gleichen geachteten Grad von Mildtätigkeit erreicht wie die Hungrigen zu speisen, die Durstigen zu erquicken, die Frierenden zu kleiden, die Pilger zu beherbergen und die Kranken und Gefangenen zu besuchen.

Die Bruderschaft steht für verschiedene Bedürfnisse ein.

- 1) Das Bedürfnis für die Garantien fürs Jenseits. Das heißt, wie auch bei der Bruderschaft der Todesangst üblich, dass die Verstorbenen sich der Gebete ihrer Mitbrüder sicher sein konnten. Die Bruderschaften hatten ihre eigenen Kapellen und Bahrtücher.

- 2) Der Beistand für die Armen, die durch ihre Mittellosigkeit keine Möglichkeit hatten, sich Fürsprecher gewogen zu machen oder Messen lesen zu lassen.

- „Die Sensibilität der Zeit empört sich kaum angesichts der ungeheuren Zahl von Seuchenopfern; aber sie lässt es nicht zu, dass die Toten ohne Fürbittegebet ihrem Los überlassen werden. In den ländlichen Gemeinden durften selbst die Armen der Anwesenheit ihrer Freunde und Nachbarn bei ihrem Totengeleit, sehr altem Brauch und Herkommen gemäß, völlig sicher sein. In den Städten aber, deren Aufschwung im Hochmittelalter derart ungestüm verlief, verfügte der Arme oder Alleinstehende (und das ging Hand in Hand) in den Todesliturgien nicht mehr über die Solidarität seiner Gruppe, die auf dem Lande intakt blieb, noch gar über den neuen Teilnehmerkreis der beruflichen Spender von Ablass und Anerkennung verdienstlicher Werke – Priester, Mönche und Arme der Pfarrgemeinde (…) Er wurde dort verscharrt, wo er starb, nicht einmal immer in kirchlicher Erde, wenigstens nicht vor dem 16. Jahrhundert. Deshalb belasteten sich die Bruderschaften mit der Aufgabe, ihn mit ihren Gebeten zu Grabe zu tragen.“

Es gab auch Bruderschaften (z. B. in Frankreich, die Bruderschaft vom Heiligen Abendmahl), die sich nicht nur um die Bestattung der Armen kümmerte, sondern auch Hilfe und Beistand im Augenblick des Todes leisteten.

3) Das Bedürfnis nach Ausrichtung der Leichenbegängnisse der Pfarre. Ihnen wurde das Geleit übertragen, was eine öffentliche Funktion bedeutete.

So sind Bruderschaften sehr rasch zu Institutionen des Todes geworden – und es auch sehr lange geblieben.

- Ihre Entwicklung steht im 14. Jahrhundert mit den Veränderungen in Zusammenhang, die den Leichenbegängnissen und Seelenmessen damals den Charakter religiöser Feierlichkeiten und kirchlicher Ereignisse verleihen.

Die Laien nahmen inmitten der kirchlichen Rituale eine immer größere Rolle ein. Früher noch war der Abstand zu groß, alleine durch die Schriftkultur, die der Kloster- und Kirchengemeinde oblag. Ein weiteres Bindeglied, neben der Bruderschaft, war das Testament, das im 12. Jahrhundert nicht die gleiche Bedeutung hatte wie in der römischen Antike oder später, gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Dort war es ein Akt des Privatrechts, ausschließlich dazu bestimmt, den Erbgang der hinterlassenen Güter zu regeln. Im 12. Jahrhundert war das Testament in erster Linie ein religiöser Akt, den die Kirche auch den völlig Mittellosen abverlangte. Wer ohne Hinterlassung eines Testaments starb, konnte im Prinzip weder in der Kirche noch auf dem Friedhof beigesetzt werden. Die Niederschrift und Aufbewahrung lag sowohl beim Pfarrer als auch beim Notar, welcher später das alleinige Recht darauf beanspruchte.

Das Testament diente damals den Sterblichen in anderer Art. Die heftige Anklammerung ans Diesseits wie ans Jenseits und die Liebe zum Leben und zu den irdischen Dingen setzte den Sterbenden gewaltig unter Druck. Er hatte zwei Alternativen vor Augen: entweder nicht auf den Genuss der temporalia – Menschen und Dinge – zu verzichten und Schaden an seiner Seele zu nehmen, wie die Männer der Kirche und die gesamte christliche Tradition ihm einredeten, oder sich ihrer zu entäußern und sich das ewige Heil zu sichern.

Das Testament war sowohl religiöses als sakramentales Mittel, sich das Heil zu sichern, ohne gänzlich auf die Liebe zum Besitz zu verzichten. Im Testament wurde beides festgesetzt, die Seele Gott anempfohlen und der Besitz verteilt und hinterlassen. Man wusste sich damit selbst gut in der Hand wie auch das, was man besaß. Zwei Fliegen wurden mit einer Klappe geschlagen.

- Das Testament ist aber auch „Passierschein auf Erden“, und in dieser Hinsicht legitimiert und ermächtigt es zum – sonst verdächtigen – Genuss der im Laufe des Lebens erworbenen Güter. Die Prämien für diese Garantie werden in geistlicher Währung entrichtet, in Messen und mildtätigen Stiftungen als spirituellem Gegenstück zu den frommen Legaten.

Dazu kam die Mode auf, sich sein Heil auch noch kurz vor dem Tod erkaufen zu können, wenn man nur genug von dem, was man besaß, stiftete. Viele Reichtümer fielen so den Klöstern und Kirchen zu, die diese Schenkungen nur zu gerne annahmen und auch erwarteten. Die Menschen waren fast zwanghaft besessen von ihrem Seelenheil, manche gingen kurz vor ihrem Tod in ein Kloster und schenkten alles, was sie besaßen, den Mönchen, die sie pflegten, glaubten damit getan zu haben, was für das Jenseits notwendig war. Einerseits verteilten die Menschen also ihren Besitz großzügig an Kirchen und Erben, damit ihre „Dinge geordnet waren“, andererseits gab es auch solche, die stifteten, weil sie den Reichtum nicht immer unter rechten Umständen erworben haben und sich so freikaufen wollten. Die Kirche empfahl (scheinheilig):

- Hütet euch schließlich davor, dass ihr, wenn ihr zu sehr für andere sorgt (d. h. wenn ihr euch bemüht, eure Güter gleichmäßig unter euren Erben zu verteilen), euch selbst in eurem Testament nicht vergesst (d. h. euer Seelenheil, dadurch, dass ihr eure Sünden sühnt, und zwar durch Almosen), indem ihr der Armen gedenkt und anderer frommer Werke ...

... wie z. B. die Schenkung an die örtliche Kirchengemeinde, usw.

Schließlich hat sich "das Hauptziel des Testaments als eines religiösen Aktes von der frühen selbstlosen Opferbereitschaft in Richtung einer straffen Herrschaft über die Familie verschoben, und zugleich damit ist es zum Akt der Vorsorge und der Umsicht geworden, den man in Voraussicht des Todes auf sich nimmt, des möglichen Todes, nicht des wirklichen (non in articulo mortis)".

|